Luca Piccoli (1996) è architetto e dottorando SNSF in museologia presso l’Università della Svizzera Italiana, in co-tutela con l’Università Sapienza di Roma. Le sue ricerche esplorano la fondazione dei primi musei pubblici di Roma attraverso gli occhi e le esperienze di coloro coinvolti nella progettazione degli spazi espositivi. Ha conseguito il master presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio e ha completato la sua formazione con un’esperienza professionale a Parigi nel campo dell’urbanistica e della progettazione di spazi pubblici (Obras architectes, TVK). A Roma porterà avanti la ricerca sulle origini e lo sviluppo dei musei della città durante il Grand Tour europeo, focalizzandosi sul ruolo degli addetti alla configurazione degli spazi espositivi e sull’influenza del pubblico nelle scelte di allestimento.

A quale progetto lavorerai durante la residenza?

Lavorerò sulla mia tesi di dottorato afferente al progetto Visibility Reclaimed. Experiencing Rome’s First Public Museums (1733-1870). An Analysis of Public Audiences in a Transnational Perspective (progetto FNS 100016_212922) diretto dalla Professoressa Carla Mazzarelli presso l’Università della Svizzera italiana, in co-tutela con la professoressa Chiara Piva della Sapienza Università di Roma. Nello specifico, i miei studi esplorano le origini della Museografia nella Roma del Settecento, letta dal punto di vista delle pratiche esperienziali dei primi pubblici: come i comportamenti e le richieste dei visitatori hanno contribuito a dare forma agli spazi espositivi, nonché il ruolo delle istituzioni nel disciplinare ed influenzare lo sguardo del pubblico stesso. Superando paradigmi “nazionali”, particolare attenzione è posta sulla mobilità dei visitatori dei musei, sulle loro provenienze e categorie sociali, con un focus sul pubblico di architetti: il dialogo di questi con le istituzioni e la diffusione dei modelli museografici tra l’Italia (Roma nello specifico) e il resto d’Europa.

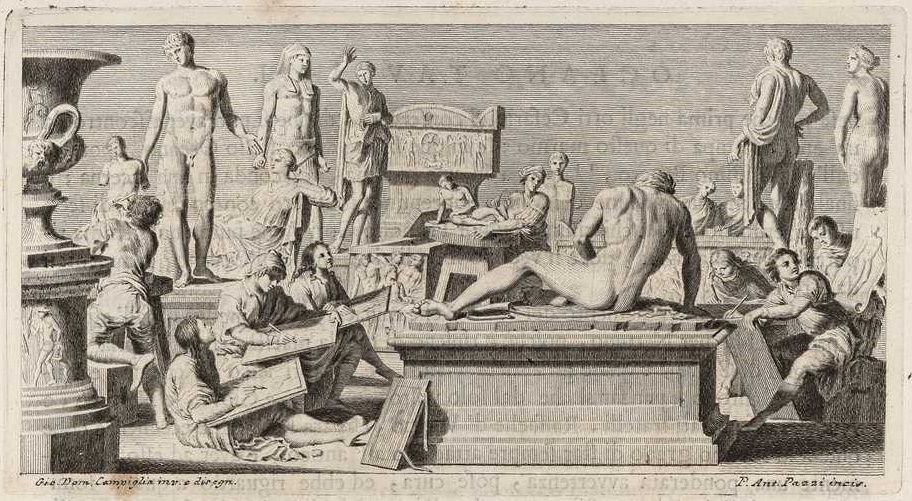

Pietro Antonio Pazzi da un disegno di Giovanni Domenico Campiglia, Seduta di disegno in una sala del Museo Capitolino, da Bottari 1741-1755, vol. III, p.1.

Quali sono le tue aspettative per questa residenza?

Avere la possibilità di studiare liberamente negli archivi e nelle biblioteche della città, dove si conservano testimonianze e richieste di copia e di accesso ai primi musei (Archivio Storico Capitolino, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Apostolico Vaticano, e altri). Oltre a ciò, spero di avere modo di ampliare lo sguardo oltre ai temi e cronologie di ricerca: la principale motivazione alla base della mia candidatura è stata la prospettiva di confronto con altri ricercatori e artisti. Mi aspetto quindi, prima di tutto, visite e dialoghi.

Come pensi che il dialogo tra arte e scienza possa influenzare il tuo lavoro?

Prima di iniziare questa residenza, scontatamente, avrei affermato che il dialogo con i residenti artisti sarebbe stato incentrato sul ruolo dei musei contemporanei: come loro si avvicinano da un lato alle istituzioni, dall’altro al pubblico. Dopo due mesi, posso dire che si tratta di uno scambio molto più proficuo: tutti abbiamo interessi, interrogativi e ricerche differenti, ciascuna con punti di contatto. Ho sempre percepito la pratica artistica come parallela e complementare alla ricerca accademica: pur usando strumenti diversi, alimentiamo riflessioni affini.

Anonimo, Bernardino Nocchi (?), La Scala Simonetti, tempera, Musei Vaticani.

Cosa influenza il tuo lavoro?

Provenendo da una formazione in architettura e urbanistica, penso di poter affermare che il mio lavoro è prima di tutto influenzato dall’osservazione diretta dei luoghi che studio e della loro appropriazione. Sempre sullo stesso piano, sento di lasciarmi sempre ispirare dalle storie a cui cerco di espormi, possano provenire da libri, film o conversazioni.

Quale personaggio storico ammiri maggiormente?

Non saprei come rispondere a questa domanda: dipende sempre dai punti di vista. Credo sia lo stesso motivo per cui mi interesso alla museografia: la disposizione delle collezioni e la configurazione degli spazi espositivi definiscono sempre un modo di vedere (Svetlana Alpers, The Museum as a way of seeing, in Ivan Karp, Steven D. Lavine (a cura di), Exhibiting cultures, the poetics and politics of museum display, Smithsonian Institution Press, Washington, 1991).

Quale musica stai ascoltando ultimamente?

A costo di sembrare ossessionato dal Settecento, ultimamente ascolto spesso il Don Giovanni di Mozart: trovo ancora incredibile la sua capacità di divertire ed emozionare allo stesso tempo (in particolare il primo atto). In ogni caso, da quando sono arrivato a Roma sento l’esigenza di scoprire nuova musica.

Hai qualche rituale o routine lavorativa?

Prima di iniziare la giornata di lavoro, tendo a prendere in mano un libro qualsiasi: da romanzi a saggi, preferibilmente non pertinenti alle ricerche in corso. Per il resto, sto scoprendo una routine dettata dai tempi di Roma: dai tragitti per raggiungere gli archivi e le biblioteche (che avrei la tendenza a percorrere a piedi), all’opportunità di approfittare di un tempo così favorevole. Certo, mi sento davvero grato di poter adattare la mia routine a un luogo come Villa Maraini.

Qual è l’eredità che speri di lasciare attraverso la tua ricerca?

Collocandomi tra gli studi sulla storia dei primi musei di Roma e dei loro pubblici, nonché sull’embodied encouter dei visitatori con gli spazi espositivi, spero di contribuire a una nuova lettura dell’evoluzione di queste istituzioni. Studiare le origini del progetto architettonico dei primi musei intende riscoprire possibilità di avvicinamento alle opere oggi forse perduti o non del tutto considerati: lo scopo è di invitare a visitarli senza dare nulla per scontato, interrogandoci sul loro ruolo e riscoprendo sempre nuovi punti di vista sulle collezioni a noi pervenute.

Quali elementi ti affascinano della città di Roma?

Per rispondere a questa domanda, mi diverte riprendere un’espressione che ho letto di recente: “O bella Roma! E quanto tempo ho perduto girando gli altri paesi! Mi par di viaggiare ogni giorno, perché ogni giorno vedo cose nuove (…)” (Lettera di Scipione Maffei a Isotta Nogarola Pindemonti, Roma, 22 agosto 1739, in Celestino Garibotto (a cura di), Scipione Maffei. Epistolario (1700-1755), Vol. II, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1955, p. 890).

Credo di condividere questo sguardo: effettivamente Roma si sta rivelando una scoperta nel quotidiano. È senza dubbio un aspetto che vorrei esplorare nelle mie ricerche: la curiosità che spinge a viaggiare, le aspettative ed epifanie di coloro che giungevano a Roma nell’epoca del Grand Tour.

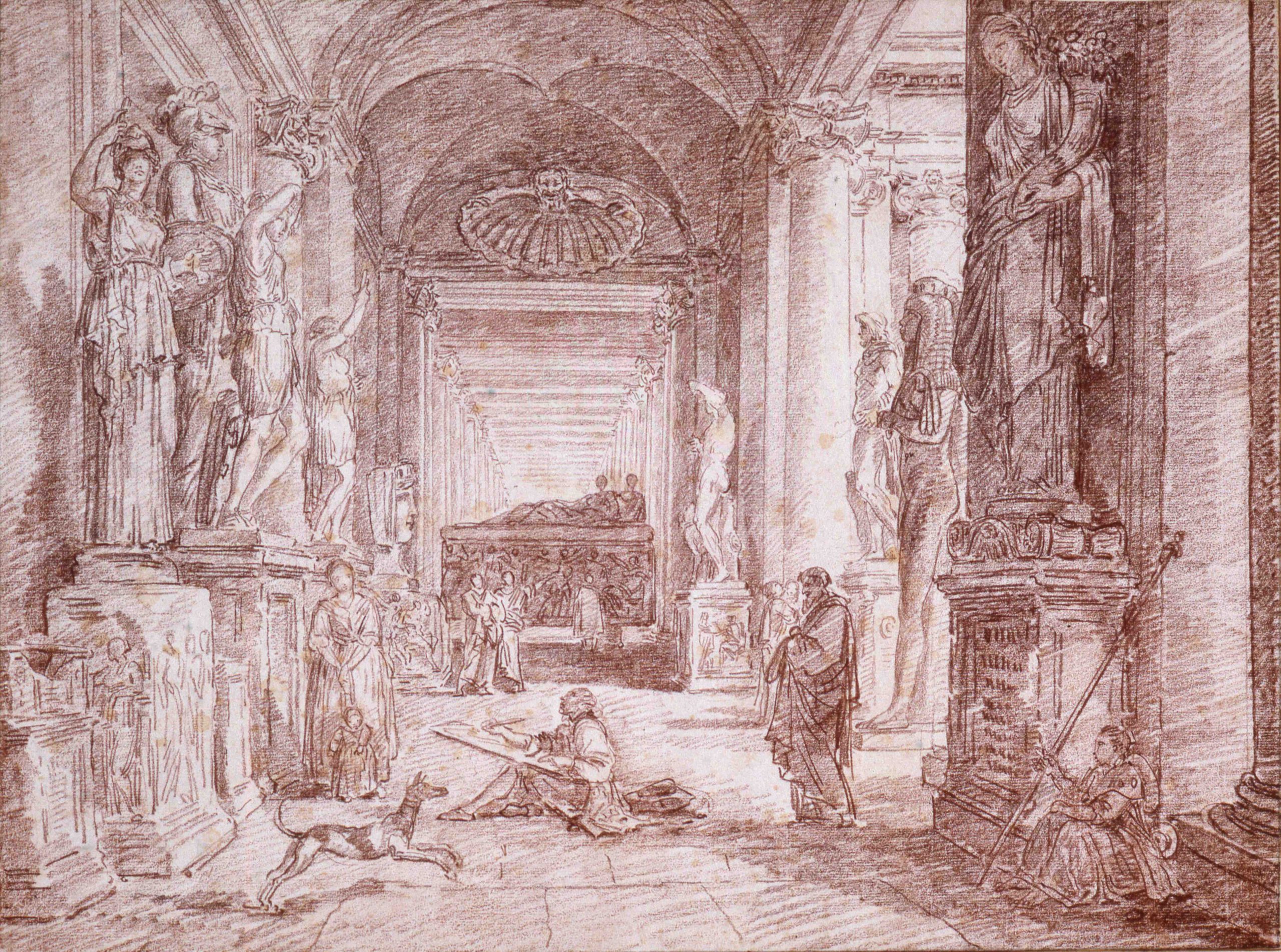

Hubert Robert, Le Dessinateur au Musée du Capitole, vers 1762-1763, Musée de Valence.

Il futuro per te è… ?

Direi imprevedibile. Nel personale, spero in futuro di affinare sempre di più, oltre alla concentrazione, uno spirito di adattabilità, lontano da abitudini. In questo senso, il programma transdisciplinare dell’Istituto si sta rivelando particolarmente benefico: negli scorsi due mesi sento di essere stato invitato continuamente a riflettere al di fuori del mio sistema di riferimenti.